女性の活躍が叫ばれて久しいが、プライム市場上場企業の女性役員は2023年度で13.4%と、欧米各国と比べて低いのが実情だ。生産性の向上や多様な人材の獲得など、企業にとってもメリットが大きいはずの女性活躍推進だが、日本企業ではなかなか進んでいない。

4月26日、東洋経済ブランドスタジオは、経営・人材開発の視点から女性人材活躍をいかに進めるべきかを考えるウェビナーイベント「【東洋経済Brand Lab Live】人材難時代に考える経営戦略としての『女性活躍』」を開催した。

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授の治部れんげ氏、同志社大学政策学部教授の川口章氏を登壇者としてお招きし、『週刊東洋経済』編集部の印南志帆の司会で議論を進めた。

イベントの模様はこちらからご覧になれます

4月26日、東洋経済ブランドスタジオは、経営・人材開発の視点から女性人材活躍をいかに進めるべきかを考えるウェビナーイベント「【東洋経済Brand Lab Live】人材難時代に考える経営戦略としての『女性活躍』」を開催した。

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授の治部れんげ氏、同志社大学政策学部教授の川口章氏を登壇者としてお招きし、『週刊東洋経済』編集部の印南志帆の司会で議論を進めた。

イベントの模様はこちらからご覧になれます

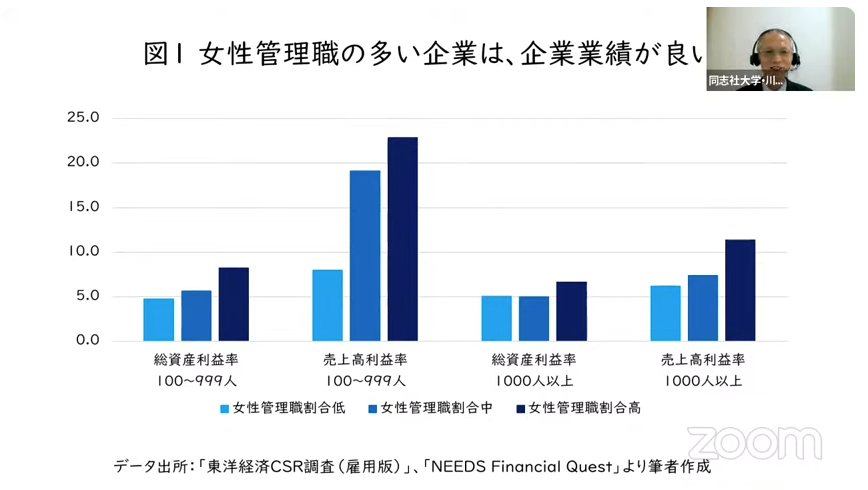

女性管理職が多い企業は、企業業績がよい

第2次安倍政権以降、女性活躍推進として保育園の整備や、女性管理職の積極的な登用など、女性の労働市場への参入が進められてきた。多様な人材を受け入れ、その能力を発揮させる考え方として、「ダイバーシティー&インクルージョン」といったワードも登場し、2015年以降は企業における女性活躍推進が叫ばれてきた。

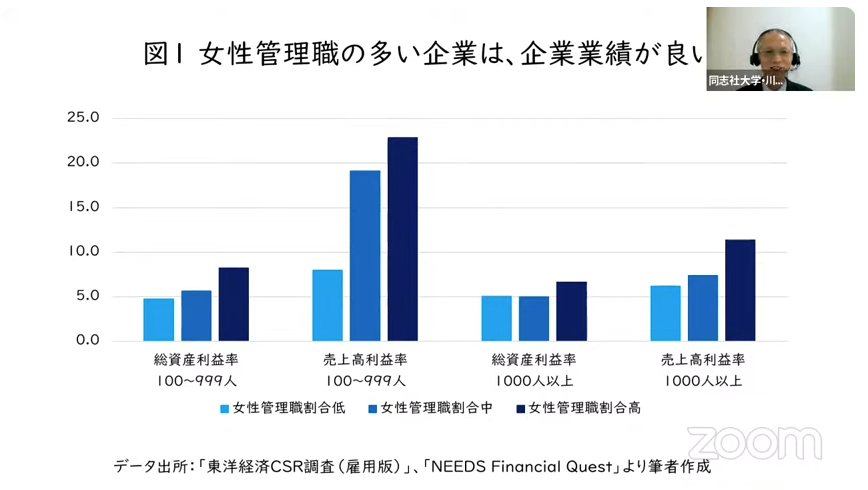

はじめに川口章氏は、東洋経済の「CSR調査」と日経メディアマーケティングの「NEEDS-Financial Quest」から、女性管理職比率が高い企業のほうが、そうでない企業と比較して利益を上げているというデータを示した。

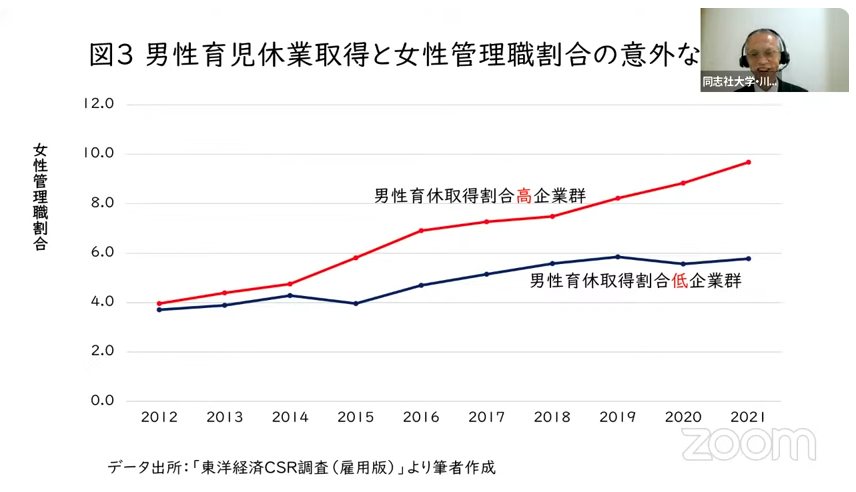

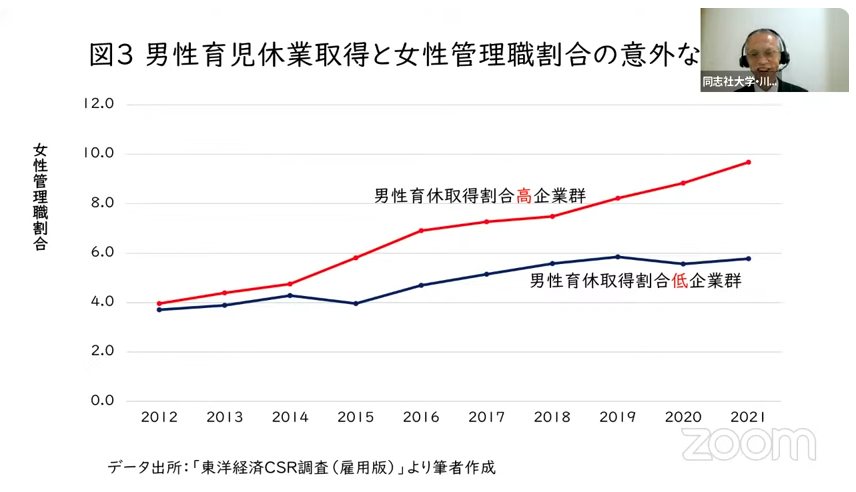

この因果関係を解くヒントになるかもしれないデータが、男性の育児休業取得と女性管理職割合のデータだ。

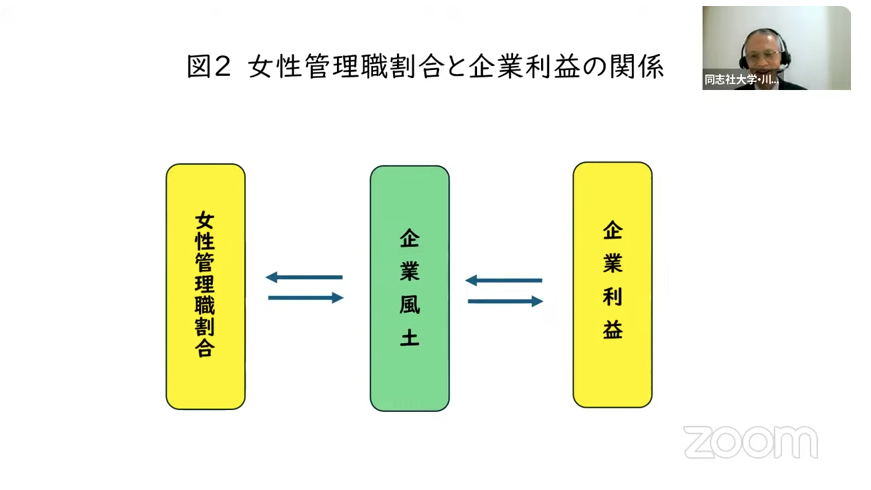

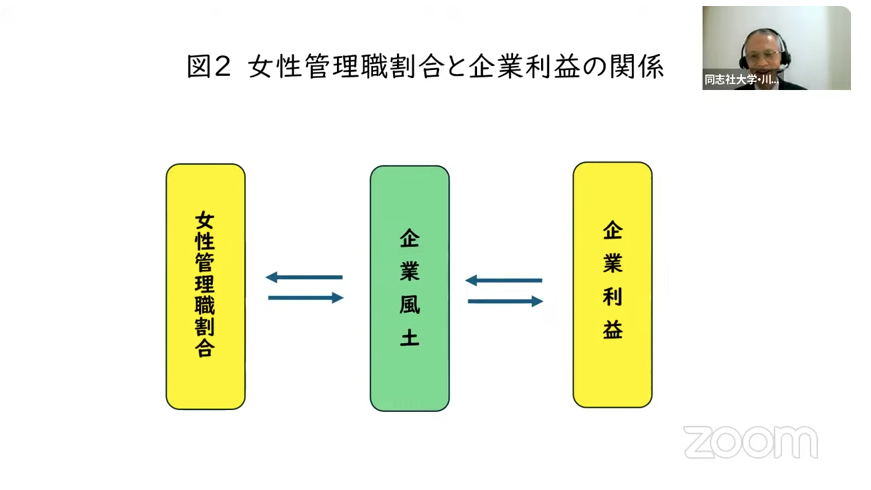

このデータを見ると、男性の育児休業取得割合が高い企業のほうが、低い企業よりも女性管理職の割合が毎年高いことがわかる。このことから川口氏は、女性管理職割合と企業利益の因果関係を結び付ける要素として「企業風土」を挙げる。

「男性は外で働き、女性は家を守る」といった旧来の性別役割分担に対する意識を見直そうという企業風土がある企業では、女性管理職も順調に増えているというわけだ。

このデータは、女性管理職の増加によって企業の業績がよくなるという因果関係をひもとく、ヒントになるのではないかと川口氏は語った。

はじめに川口章氏は、東洋経済の「CSR調査」と日経メディアマーケティングの「NEEDS-Financial Quest」から、女性管理職比率が高い企業のほうが、そうでない企業と比較して利益を上げているというデータを示した。

この因果関係を解くヒントになるかもしれないデータが、男性の育児休業取得と女性管理職割合のデータだ。

このデータを見ると、男性の育児休業取得割合が高い企業のほうが、低い企業よりも女性管理職の割合が毎年高いことがわかる。このことから川口氏は、女性管理職割合と企業利益の因果関係を結び付ける要素として「企業風土」を挙げる。

「男性は外で働き、女性は家を守る」といった旧来の性別役割分担に対する意識を見直そうという企業風土がある企業では、女性管理職も順調に増えているというわけだ。

このデータは、女性管理職の増加によって企業の業績がよくなるという因果関係をひもとく、ヒントになるのではないかと川口氏は語った。

男性の家庭参加が女性活躍推進につながる

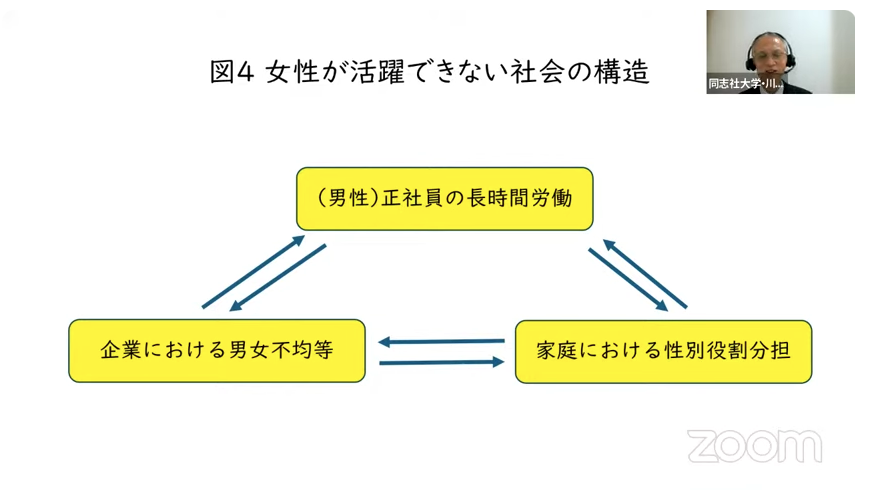

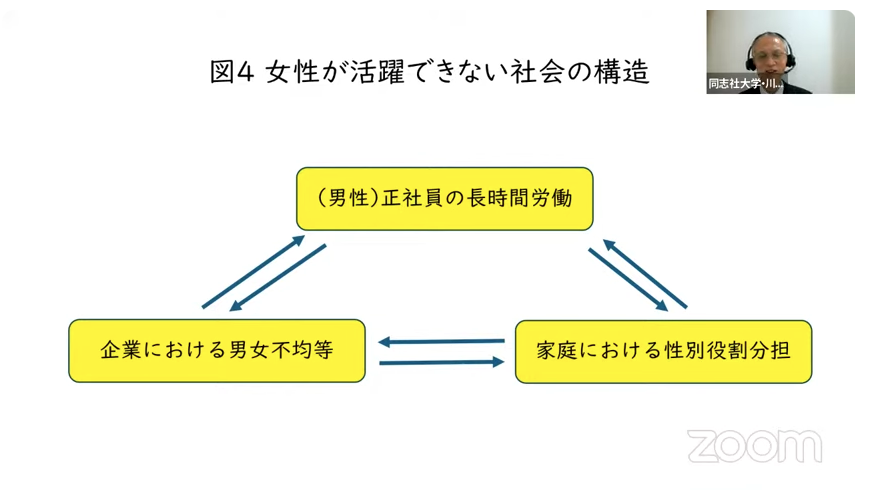

川口氏はまた、男性社員の長時間労働についても疑問を投げかける。

女性社員に対しては、働くうえでそれほど長時間にならないような配慮を行っている企業が多いが、男性社員は長時間働けないと一人前と見なされないような風潮がいまだに強い。「男性の労働時間を短縮し、育児休暇を取りやすくすることで、家庭における性別役割分担もしだいに変わってくるのではないか」と川口氏は語った。

治部れんげ氏もこれに同意し、「企業がどれだけ頑張っても、男性の家庭参加への推進なくして、女性の活躍は進まないだろう」と述べた。

治部氏は、今から15~16年ほど前の米国での逸話を語った。当時の米国ではすでに女性の管理職の割合は4割程度あり、合計特殊出生率も2.0を超えていた。治部氏は米国人の働く男女50人に共働きと家事分担をする理由を尋ねる調査を行った。すると、「共働きをしなければ中流の生活を維持できない」「男性も家事をしないと家のことが回らない」といった回答が返ってきたという。愛や信頼だけではなく、「責任を分かち合う」という意識を持っているのである。

日本企業が今後、どのように女性活躍推進を進めていくべきかという問題に対しては、「違う属性や体験、価値観を持っている人が、どうしたら能力を発揮できるかということを考えることが大事である」と治部氏は語った。

女性社員に対しては、働くうえでそれほど長時間にならないような配慮を行っている企業が多いが、男性社員は長時間働けないと一人前と見なされないような風潮がいまだに強い。「男性の労働時間を短縮し、育児休暇を取りやすくすることで、家庭における性別役割分担もしだいに変わってくるのではないか」と川口氏は語った。

治部れんげ氏もこれに同意し、「企業がどれだけ頑張っても、男性の家庭参加への推進なくして、女性の活躍は進まないだろう」と述べた。

治部氏は、今から15~16年ほど前の米国での逸話を語った。当時の米国ではすでに女性の管理職の割合は4割程度あり、合計特殊出生率も2.0を超えていた。治部氏は米国人の働く男女50人に共働きと家事分担をする理由を尋ねる調査を行った。すると、「共働きをしなければ中流の生活を維持できない」「男性も家事をしないと家のことが回らない」といった回答が返ってきたという。愛や信頼だけではなく、「責任を分かち合う」という意識を持っているのである。

日本企業が今後、どのように女性活躍推進を進めていくべきかという問題に対しては、「違う属性や体験、価値観を持っている人が、どうしたら能力を発揮できるかということを考えることが大事である」と治部氏は語った。

女性活躍推進が進まない複数の理由

日本での女性活躍推進がなかなか進まない理由は複数ある。

その1つが女性の活躍そのものに抵抗がある風土の企業があることだ。治部氏は、社長やCEOがコミットして、この問題に関する優先順位を上げない限り、なかなか解決は難しいと述べる。

また、女性活躍は「余裕がある大企業が行うもの」というイメージを持っている企業も少なくない。中小企業でありながら女性活躍を推進する企業の例として、治部氏は兵庫県豊岡市に本社を構える木製ハンガーメーカーの中田工芸を挙げた。同社では社長自らが育休を取得するなど積極的にジェンダー平等を進める取り組みを行っている。代表取締役社長の中田修平氏は、地方の中小企業であってもグローバルな流れと無縁ではなく、ビジネスを継続的に行っていくためにジェンダー平等に取り組む必要があると語ったそうだ。

川口氏は、一般職や総合職といった職種の区分けがあることも女性活躍推進を阻害している要因になっていることを指摘した。総合職採用は男性の比率が、一般職採用は女性の比率が高い。総合職は一般職に比べて給与は高いが、その分会社への強い貢献を求められる。欧州ではこのような職種の区分けはないうえ、残業がないのが当たり前で、異動なども本人の了承なしにさせることはできない。日本でも職種の区分けを廃止して、日本では「例外」とされている働き方を普通にしていくのが重要なのではないかと川口氏は語った。

また川口氏は客観的な人事・評価制度の導入も必要だと述べた。日本の場合は、長時間労働をしてでも成果を上げることがよしとされており、人時生産性の概念がない場合が多い。しかし、時間内にきちんと仕事ができるかどうかで評価する人事・評価制度の導入が女性活躍推進には必要と語った。

治部氏は、男性管理職がよかれと思って女性社員に対して行う配慮が、子どもがいる女性社員の成長の機会や成果をあげる機会を奪っているケースも多いと指摘した。男性の管理職は子どもがいる女性社員への仕事の依頼に躊躇が生じる場合がある。その点、女性の管理職がいることで、男性が言いづらい依頼や聞きづらいヒアリングをすることができ、問題を解決できるケースが増えるのではないかと語った。

その1つが女性の活躍そのものに抵抗がある風土の企業があることだ。治部氏は、社長やCEOがコミットして、この問題に関する優先順位を上げない限り、なかなか解決は難しいと述べる。

また、女性活躍は「余裕がある大企業が行うもの」というイメージを持っている企業も少なくない。中小企業でありながら女性活躍を推進する企業の例として、治部氏は兵庫県豊岡市に本社を構える木製ハンガーメーカーの中田工芸を挙げた。同社では社長自らが育休を取得するなど積極的にジェンダー平等を進める取り組みを行っている。代表取締役社長の中田修平氏は、地方の中小企業であってもグローバルな流れと無縁ではなく、ビジネスを継続的に行っていくためにジェンダー平等に取り組む必要があると語ったそうだ。

川口氏は、一般職や総合職といった職種の区分けがあることも女性活躍推進を阻害している要因になっていることを指摘した。総合職採用は男性の比率が、一般職採用は女性の比率が高い。総合職は一般職に比べて給与は高いが、その分会社への強い貢献を求められる。欧州ではこのような職種の区分けはないうえ、残業がないのが当たり前で、異動なども本人の了承なしにさせることはできない。日本でも職種の区分けを廃止して、日本では「例外」とされている働き方を普通にしていくのが重要なのではないかと川口氏は語った。

また川口氏は客観的な人事・評価制度の導入も必要だと述べた。日本の場合は、長時間労働をしてでも成果を上げることがよしとされており、人時生産性の概念がない場合が多い。しかし、時間内にきちんと仕事ができるかどうかで評価する人事・評価制度の導入が女性活躍推進には必要と語った。

治部氏は、男性管理職がよかれと思って女性社員に対して行う配慮が、子どもがいる女性社員の成長の機会や成果をあげる機会を奪っているケースも多いと指摘した。男性の管理職は子どもがいる女性社員への仕事の依頼に躊躇が生じる場合がある。その点、女性の管理職がいることで、男性が言いづらい依頼や聞きづらいヒアリングをすることができ、問題を解決できるケースが増えるのではないかと語った。

女性活躍推進に取り組む組織と男性の働き方改革

ここまで、問題になっていることを挙げてきたが、現実に女性活躍推進の取り組みが進んで成果を出している企業は何が違うのだろうか。

治部氏は具体例として兵庫県豊岡市を挙げた。中貝宗治前市長は、地域全体のジェンダー問題への取り組みに非常に積極的で、「今、管理職に女性がいないのは、これまでの各企業の人事政策の結果が出ている」として、過去の性別役割分業について、謝罪したという。こうした歴史的な振り返りを行うということで、企業としても学びがあるのではないかと治部氏は語る。

また日本企業でも、管理職の3~5割が女性になっているような企業はいくつもある。そのような企業では「女性にやさしくする」施策はほとんどなく、業務内容を明確にする、成果ベースで評価するなど、徹底した経済合理性をベースとしているそうだ。男女ともに成果が出せていない場合は「なぜパフォーマンスが上がっていないのか」など、厳しいフィードバックを行う点が、女性活躍が進んでいる組織の特徴としてあるという。

治部氏は次に、男性の育児休暇が進んでいる企業の一例として、積水ハウスを挙げた。積水ハウスは男性社員に1カ月以上の育児休業をとるプログラムを推進している。「家庭の幸せ」を住宅の提供を通じて実現する企業として、まずは男性の育児参加の推進を行っているそうだ。

イベントの最後に治部氏は、「女性活躍の分野では日本が遅れているように見えるが、欧米でも問題があり、日本が抱えている課題と同じものもある。それぞれの企業の現場で女性活躍の取り組みを進めていってほしい」と語った。

川口氏は「女性活躍の問題は、女性だけの問題ではなくて、男性社員の働き方の問題でもある。男性社員の働き方を欧米並みに変え、より働きやすい環境をつくることが女性活躍のために重要だ」と語り、イベントを締めくくった。

治部氏は具体例として兵庫県豊岡市を挙げた。中貝宗治前市長は、地域全体のジェンダー問題への取り組みに非常に積極的で、「今、管理職に女性がいないのは、これまでの各企業の人事政策の結果が出ている」として、過去の性別役割分業について、謝罪したという。こうした歴史的な振り返りを行うということで、企業としても学びがあるのではないかと治部氏は語る。

また日本企業でも、管理職の3~5割が女性になっているような企業はいくつもある。そのような企業では「女性にやさしくする」施策はほとんどなく、業務内容を明確にする、成果ベースで評価するなど、徹底した経済合理性をベースとしているそうだ。男女ともに成果が出せていない場合は「なぜパフォーマンスが上がっていないのか」など、厳しいフィードバックを行う点が、女性活躍が進んでいる組織の特徴としてあるという。

治部氏は次に、男性の育児休暇が進んでいる企業の一例として、積水ハウスを挙げた。積水ハウスは男性社員に1カ月以上の育児休業をとるプログラムを推進している。「家庭の幸せ」を住宅の提供を通じて実現する企業として、まずは男性の育児参加の推進を行っているそうだ。

イベントの最後に治部氏は、「女性活躍の分野では日本が遅れているように見えるが、欧米でも問題があり、日本が抱えている課題と同じものもある。それぞれの企業の現場で女性活躍の取り組みを進めていってほしい」と語った。

川口氏は「女性活躍の問題は、女性だけの問題ではなくて、男性社員の働き方の問題でもある。男性社員の働き方を欧米並みに変え、より働きやすい環境をつくることが女性活躍のために重要だ」と語り、イベントを締めくくった。