「企業出版は、普通の出版と何が違うの?」

「企業出版と自費出版の違いは?」

こんな質問をよくいただきます。

企業出版は「企業が自社のプロモーションやブランディングなどの目的に合わせて、制作費を企業側が負担して行う出版」です。カスタム出版と呼ばれることもあります。

「企業出版」とは何か?

商業出版・自費出版との

違いは?

書店で販売されている出版物(書籍やムックなど)の多くは「商業出版」という形式で出版されています。商業出版は、出版社側が制作費や宣伝費を負担し、著者と印税契約を結んだうえで、出版物を世に出す方法です。

著者にとって商業出版を行うメリットは、制作費を負担せずに出版できることです。そして売れた分だけ、印税収入が得られます。逆にデメリットとしては、売れる見込みがあると出版社が判断した企画だけが採用・出版されるため、出版のハードルがかなり高いことが挙げられます。また、原稿の内容や刊行時期について、著者の意向だけでなく、出版社側の意向が反映されることも多くなります。

これに対して企業出版では、企業(著者)が出版物の制作費・宣伝費を負担して出版物を作ります。出版社は企画づくりから原稿のブラッシュアップまで著者と伴走し、プロモーションを手伝い、出版物を書店へ流通させる役割を担います。

企業出版のメリットは、著者の意向を商業出版よりも強く反映できることです。出版の判断は著者が主体となり、刊行時期もキャンペーンや周年行事など著者側のスケジュールに合わせて設定しやすくなります。その一方で、制作費を著者が負担する点がデメリットになります。

なお「自費出版」は、企業出版と同じく、著者が制作費を負担する出版形式です。文芸作品や研究成果など、個人的な成果をまとめる記念出版として行われることが多いです。書店を通して流通させるかどうかは、ケースバイケースとなります。

企業出版の事前確認ポイント(1)

必要な出版費用の目安

企業出版の費用は、出版社や仕様によって異なります。四六判(しろくばん)と呼ばれる一般的なビジネス書のサイズで、3000部程度の印刷を行う場合、費用の目安は500万〜1,000万円程度です。

費用に最も影響するのは「誰が原稿を書くか」です。

著者側が自分で原稿を書く場合には、費用を抑えやすくなります。一方、プロのライターに取材・執筆を依頼して原稿を作成してもらう場合には、取材・執筆費が加わる分、制作費が高くなります。

このほか、出版社によってはブランド料が加算されるなど、純粋な制作費だけでは比べにくい項目もあります。出版社の制作方針や担当編集者との相性も重要なので、出版社に問い合わせをして、直接話を聞いてみるとよいでしょう。

企業出版の事前確認ポイント(2)

制作の流れと期間

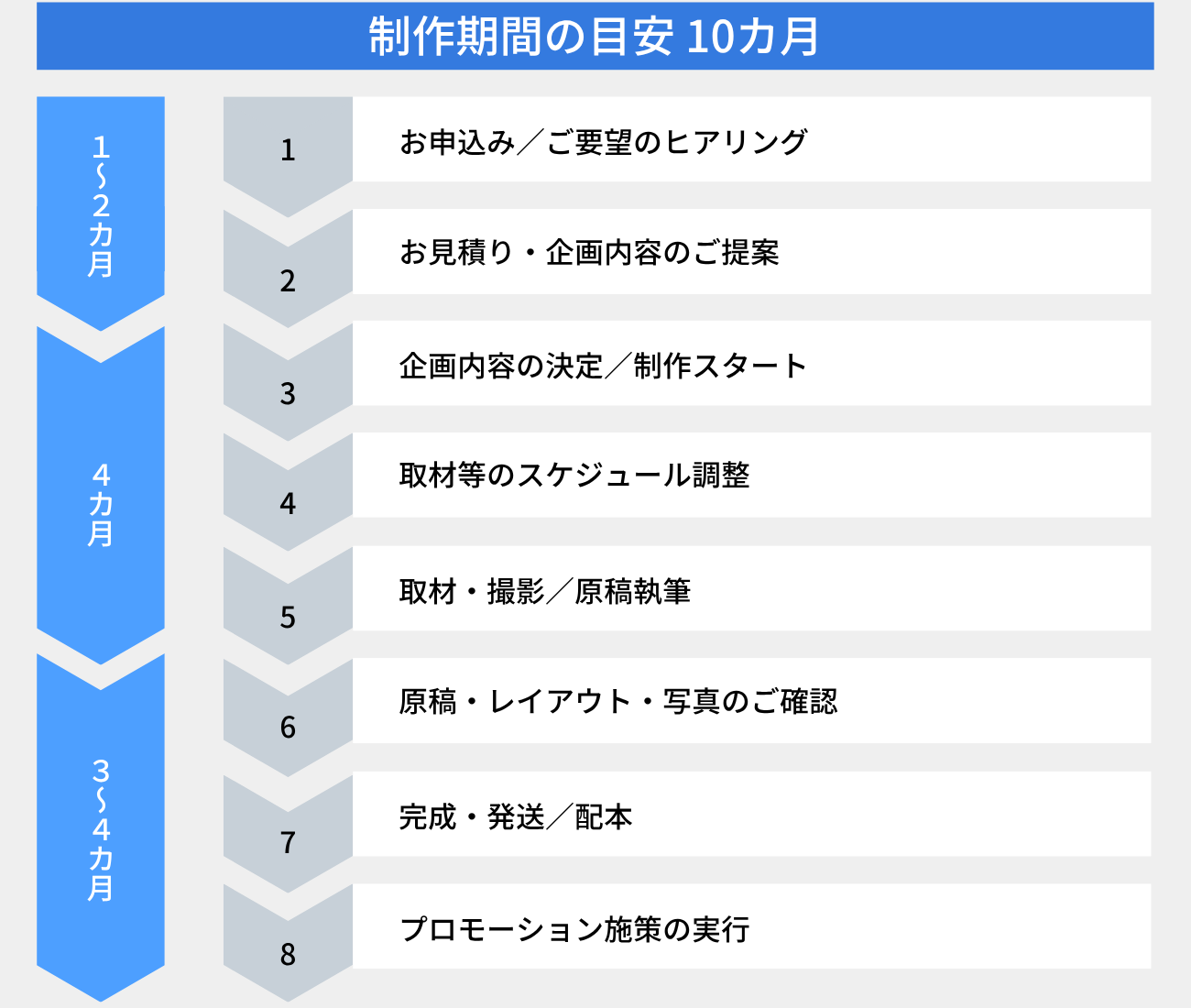

書籍、ムックいずれの場合も、企業出版の標準的な制作期間は8〜10カ月ほどです。すでに原稿が用意されているかどうかや、取材のボリュームなどにより、制作期間は短縮または延長されます。

東洋経済における制作プロセスのモデルスケジュールは、次のとおりです。

※上記は一般的なモデルスケジュールです。内容や原稿のやり取りなどご依頼内容によって制作期間は短縮・延長いたします。

※発行時期のご希望については、お問い合わせ時にお申し付けください。

企業にとって初めての出版であっても、130年の歴史を持つ東洋経済には豊富な実績を持つ編集者がいます。企画立案から原稿作成、刊行まで一貫して伴走しますので、安心してお任せいただけます。

企業出版の事前確認ポイント(3)

出版社選びのコツ

出版社によって、ビジネス書、技術書、一般書など得意とするジャンルや、書店のどの売り場でどれだけ展開できるかという売り場への影響力がそれぞれ異なります。どの棚に置かれやすいのか、どの分野で存在感があるのかは、出版社ごとの実績と営業力によって大きく変わります。出版社を選ぶ際には、こうした点にも注意して、自社の目的に合ったパートナーかどうかを見極めることが重要です。

東洋経済は、経済・金融・ビジネス分野に強い出版社として書店から認知されており、これらの分野では店頭での露出を確保しやすい立場にあります。

また、企業出版を担当するレーベルが、同じ出版社の商業出版レーベルとは別になっているケースもあります。その場合は、企業出版レーベルとしての刊行実績や書店展開の実績も確認しましょう。

企業出版の最大の

メリットとは

企業出版の最大のメリットは、1冊の本の中に自社の考え方や事例、数字などを体系立ててまとめられることです。パンフレットやウェブ記事では伝えきれない背景やストーリーまで載せられるため、読み手は「この会社が何を大事にしているのか」を深く理解できます。その本を書店で販売すると同時に、取引先や重要顧客に配布すれば、信頼感のある営業資料=強力な営業ツールとして活用できます。

とくに、一言で説明することが難しい最先端の技術を使った商材や、コンサルティングなど抽象度の高い事業内容の場合、この1冊でお客様に商品やサービスの価値と魅力を十分にご理解いただき、「売り込まずして売る」ことを目指すことができます。

また、書店で販売されることで「業界内のプレゼンスを上げる役割も担え、リクルーティング活動において有利に働いた」といった企業からの声も寄せられています。企業出版は、営業・ブランディング・採用を同時に強化できる手段といえるのです。

東洋経済が行う

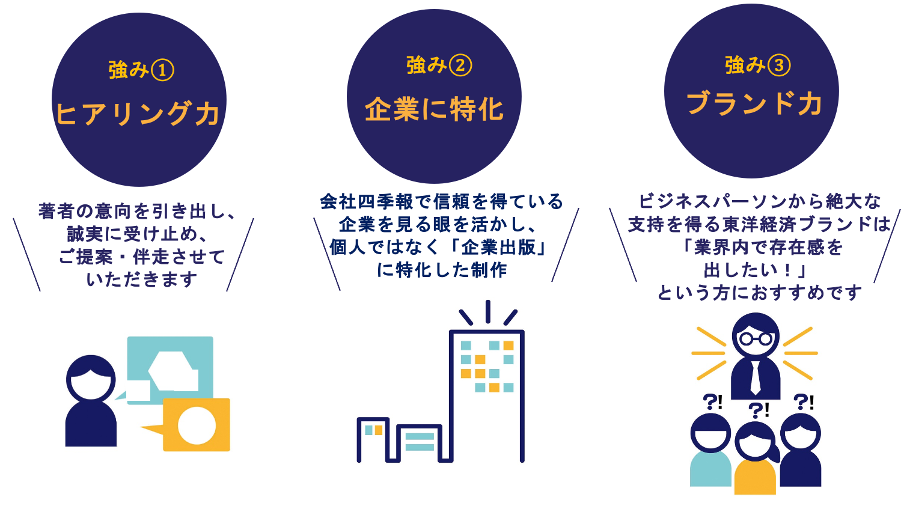

「企業出版」の特徴

東洋経済は、金融機関や証券会社、シンクタンクなど経済・金融分野に強く、経営書や一般ビジネス書において読者および書店から高い評価を得ています。

1895年の創立以来、『週刊東洋経済』『会社四季報』などの雑誌やムックに加え、専門書や大学テキスト、さらには一般ビジネス書のメガヒット・ベストセラーを多数手がけてきました。また、意思決定層のビジネスパーソンに支持され続けている「東洋経済オンライン」の運営も行い、ウェブサイトでも世の中に影響のある読み物を届けてきた実績もあります。

こうして培った「正確で、わかりやすく、読まれる文章」をつくる編集力を生かし、専門性が高く伝わりにくいBtoB事業も、第三者目線でその魅力を整理して書籍化します。紙・電子の書籍刊行に加え、東洋経済オンラインでのPRや出版記念セミナーなど、書籍を起点にした一貫したプロモーションもお受けできます。

東洋経済が制作協力した

企業出版の活用事例の紹介

大手コンサルティング企業様

書籍内容

最新技術を使った、イノベーションに関するプロジェクトの研究成果と、社会実装への取り組みをわかりやすく紹介しています。

活用事例

自社のコンサルタントの研究成果を対外的に発表すると同時に、営業ツールとして活用されています。

自治体様

書籍内容

SDGsに関する取り組みと先進企業・団体の事例を1冊にまとめました。

活用事例

自治体の魅力を発信する、ブランディングツールとして活用されています。

大手製造企業様

書籍内容

創業から現在まで、経営の道のりと舞台裏を物語性のあるドキュメンタリーとして制作しました。

活用事例

周年事業の記念品として全国の取引先企業へ配布し、社内外のブランディングに活用されています。社史としての意味合いもあるそうです。

東洋経済に企業出版の制作を

相談したい方はこちら